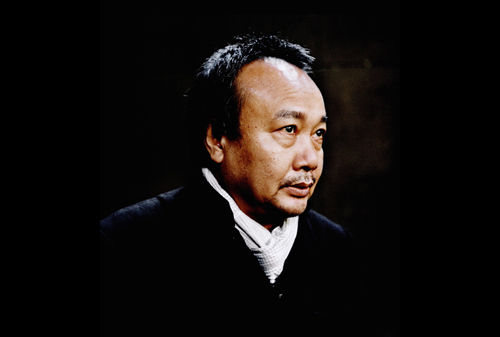

Livre & Documentaire : Quand Rithy Panh confrontait le monstre Duch

- La Rédaction

- 2 sept. 2020

- 13 min de lecture

Alors que le décès de Duch, le tortionnaire de S21, fait la une, il est important aussi de se rappeler qu’il existe deux œuvres majeures proposées par le cinéaste Rithy Panh à propos de ce bourreau.

Le livre « l’élimination » et le documentaire « Duch, le maître des forges de l’enfer » demeurent probablement les documents de Rithy Panh les plus complets permettant de connaitre et tenter de comprendre la personnalité du sinistre dirigeant Khmer rouge.

Le livre

L’Élimination est un récit autobiographique décrivant comment Rithy Panh a pu survire sous le régime de Pol Pot. Il a été co-écrit avec le romancier Christophe Bataille et publié en 2011 aux éditions Grasset. Cet ouvrage est également un essai et un rapport qui documente les conversations en tête-à-tête entre Rithy Panh et Duch. Pour mieux documenter le régime khmer rouge et afin d’éclairer davantage le lecteur, Rithy Phan a juxtaposé sa propre histoire avec l’interview de Duch.

Interview de Rithy Panh à propos de L’Élimination :

Le documentaire

En 2009, Duch est devenu le premier dirigeant khmer rouge à être traduit devant un tribunal pénal international. Avec son documentaire « Duch, le maître des forges de l’enfer », Rithy Panh a décidé de l’interviewer en enregistrant ses paroles sans fioritures, dans l’isolement d’une rencontre en face à face.

En même temps, le cinéaste utilise également des images d’archives et des témoignages de survivants. Au fur et à mesure que le récit se déroule, la machine infernale d’un système de destruction de l’humanité émerge implacablement, à travers une description minutieuse de ses mécanismes et de la froideur de ses exécutants.

Bande annonce :

L’Élimination

« À douze ans, je perds toute ma famille en quelques semaines. Mon grand frère, parti seul à pied vers notre maison de Phnom Penh. Mon beau-frère médecin, exécuté au bord de la route. Mon père, qui décide de ne plus s’alimenter. Ma mère, qui s’allonge à l’hôpital de Mong, dans le lit où vient de mourir une de ses filles. Mes nièces et mes neveux. Tous emportés par la cruauté et la folie khmère rouge. J’étais sans famille. J’étais sans nom. J’étais sans visage. Ainsi je suis resté vivant, car je n’étais plus rien. »

Trente ans après la fin du régime de Pol Pot, qui fit 1,7 million de morts, l’enfant est devenu un cinéaste réputé. Il décide de questionner un des grands responsables de ce génocide : Duch, qui n’est ni un homme banal ni un démon, mais un organisateur éduqué, un bourreau qui parle, oublie, ment, explique, travaille sa légende.

Avant-propos

Duch : « Monsieur Rithy, vous avez oublié un slogan encore plus important : la dette de sang doit être remboursée par le sang. »

Je suis surpris : « Pourquoi celui-ci ? Pourquoi pas un slogan plus idéologique ? »

Duch me fixe : « Les Khmers rouges, c’est l’élimination. L’homme n’a droit à rien. »

À mon père Panh Lauv

À Vann Nath

Extrait (disponible sur le site des éditions Grasset)

Kaing Guek Eav, dit Duch, fut le responsable du centre de torture et d’exécution S21, dans Phnom Penh, de 1975 à 1979. Il explique avoir choisi ce nom de guérilla en souvenir d’un livre de son enfance, où le petit Duch était un enfant sage.

12 380 personnes au moins furent torturées dans ce lieu. Les suppliciés qui avaient avoué étaient exécutés dans le « champ de la mort » de Chœung Ek, à quinze kilomètres au sud-est de Phnom Penh — également sous la responsabilité de Duch. À S21, nul n’échappe à la torture. Nul n’échappe à la mort.

Dans sa prison du tribunal pénal parrainé par l’ONU (en fait CETC, soit « Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens »), Duch me dit de sa voix douce :

« À S21, c’est la fin. Plus la peine de prier, ce sont déjà des cadavres. Sont-ils hommes ou animaux ? C’est une autre histoire. »

J’observe son visage de vieil homme, ses grands yeux presque rêveurs, sa main gauche abîmée. Je devine la cruauté et la folie de ses trente ans. Je comprends qu’il ait pu fasciner, mais je n’ai pas peur. Je suis en paix. Quelques années auparavant, pour préparer mon film S21 – La machine de mort khmère rouge, j’ai mené de longs entretiens avec des gardiens, des tortionnaires, des exécuteurs, des photographes, des infirmiers, des chauffeurs qui travaillaient sous les ordres de cet homme. Très peu ont fait l’objet de poursuites judiciaires. Tous sont libres. Assis dans une ancienne cellule, au cœur du centre S21 devenu un musée, l’un d’eux me lance : « Les prisonniers ? C’est comme un bout de bois. » Il rit nerveusement. À la même table, devant le portrait de Pol Pot, un autre m’explique :

« Les prisonniers n’ont aucun droit. Ils sont moitié homme, moitié cadavre. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des cadavres. Ce sont comme des animaux sans âme. On n’a pas peur de leur faire du mal. On n’a pas peur pour notre karma. »

À Duch aussi, je demande s’il cauchemarde, la nuit, d’avoir fait électrocuter, frapper avec des câbles électriques, planter des aiguilles sous les ongles, d’avoir fait manger des excréments, d’avoir consigné des aveux qui sont des mensonges, d’avoir fait égorger ces femmes et ces hommes, les yeux bandés au bord de la fosse, dans le grondement du groupe électrogène. Il réfléchit puis me répond, les yeux baissés : « Non. » Plus tard, je filme son rire.

Je n’aime pas le mot « traumatisme », qu’on ne cesse d’utiliser. Aujourd’hui, chaque individu, chaque famille a son traumatisme, petit ou grand. Dans mon cas, c’est un chagrin sans fin ; images ineffaçables, gestes impossibles désormais, silences qui me poursuivent. J’ai demandé à Duch s’il rêvait, la nuit, dans sa cellule du tribunal pénal. Un homme qui a dirigé un lieu comme S21, et, auparavant, M13, autre centre de détention et d’exécution dans la jungle, ne voit-il pas dans ses cauchemars les visages suppliciés qui l’appellent et lui demandent pourquoi ? Comme celui de la jeune et belle Bophana, vingt ans, torturée atrocement pendant plusieurs mois ?

Pour ma part, depuis que les Khmers rouges ont été chassés du pouvoir, en 1979, je n’ai pas cessé de penser à ma famille. Je vois mes sœurs, mon grand frère et sa guitare, mon beau-frère, mes parents. Tous morts. Leurs visages sont des talismans. Je vois encore mes neveux et ma nièce, affamés, quel âge ont-ils, cinq et sept ans, ils respirent mal, regardent dans le vague, halètent. Je me souviens des derniers jours, du corps qui sait. Je me souviens de l’impuissance. Des lèvres d’enfant closes. Duch a semblé surpris par ma question. Il a réfléchi, et m’a simplement dit :

« Des rêves ? Non. Jamais. »

Si je ferme les yeux, aujourd’hui, tout me revient. Les rizières asséchées. La route qui traverse le village, près de Battambang. Des hommes en noir dans l’horizon brûlant. J’ai treize ans. Je suis seul. Si je garde les yeux fermés, je vois le chemin. Je sais où se trouve le charnier, derrière l’hôpital de Mong, je n’ai qu’à tendre la main : la fosse est devant moi. Mais j’ouvre les yeux à temps. Je ne verrai ni ce nouveau matin, ni la terre fraîchement ouverte, ni le tissu jauni où nous roulons les corps. J’ai observé assez de visages. Ils sont figés, grimaçants. J’ai enterré assez d’hommes aux ventres gonflés, la bouche ouverte. On dit que leurs âmes erreront partout sur la terre.

À mon tour je suis un homme. Je suis loin. Je suis vivant. Je ne connais plus les noms ni les dates. Le chef tant redouté qui chevauchait dans la province ; la femme mariée de force ; les chantiers où j’ai dormi ; les haut-parleurs hurlant dans le matin. Je ne sais plus. Ce qui blesse est sans nom.

Aujourd’hui, je ne cherche pas la vérité mais la parole. Je veux que Duch parle et s’explique — surtout lui ; qu’il dise sa vérité ; son parcours ; ce qu’il a été, ce qu’il a voulu ou pensé être, puisque, après tout, il a vécu, il vit, il a été un homme, et même un enfant. Qu’en répondant ainsi, le fils de commerçant malhabile et endetté, l’élève brillant, le professeur de mathématiques respecté par ses élèves, le révolutionnaire qui cite encore Balzac et Vigny, le dialecticien, le bourreau en chef, le maître ès tortures, chemine vers l’humanité.

En 1979, j’atterris à Grenoble, où je suis accueilli par ma famille. Je ne raconte pas ce que j’ai traversé, ou à peine. J’écris un court texte en khmer sur ces quatre années. Ces pages d’autrefois s’envolent dans le temps. Je ne les verrai jamais plus. Parler est difficile.

J’entre au collège : je découvre le pays dont j’ai tant rêvé, et la liberté. Il fait froid et sombre. Je ne sais ni lire, ni écrire, ni parler français ou si peu. Je suis ailleurs. J’ai peu d’amis. Que dire, et à qui ? Très vite, je me tourne vers la peinture. Je copie. J’esquisse. Je dessine des barbelés et des crânes. Des hommes en tenue rayée. Des arches de métal surveillées par des chiens. Puis je me mets à la guitare ; et je découvre le travail du bois.

Un jour, un élève immense me coince dans un couloir et me donne un coup sur la tête. Ça fait rire ses copains. Il me tape une fois, puis deux, puis trois. Je le supplie d’arrêter, car au Cambodge, la tête est sacrée. Mais il continue. Je suis le dos au mur, et soudain tout bascule. Une force inouïe me vient aux mains, je me jette sur lui, à mon tour je cogne. Un voile tombe. L’instant d’après, j’ouvre les yeux : le type est à terre, recroquevillé, le visage en sang. On me retient, des bras nouent les miens. Je respire mal. Je tremble.

Les mois qui suivent, par peur des représailles, je garde dans mon cartable un tube de métal enrobé de papier journal. Je n’en ai pas eu besoin, heureusement.

Ainsi la violence demeure. Le mal qu’on m’a fait est en moi. Il est là, puissant. Il me guette. Il faut bien des années, bien des rencontres, bien des larmes, bien des lectures pour le dompter. Je n’aime pas ce matin sanglant et, trente ans après, je n’aime pas le raconter : ce n’est pas la honte, c’est l’hésitation.

Le dessin et le bois me poussaient au silence. J’ai choisi le cinéma, qui donne le monde et la beauté, les mots aussi : je crois qu’il me tient les poings dans les poches.

Depuis cette époque, je me méfie de la violence. Je tiens les armes loin de moi. Et j’évite les cages d’escalier, les terrasses, les précipices, les vues imprenables, les falaises. Chuter est facile. Et j’ai déjà tant vécu. Sur un balcon, c’est plus fort que moi, je compte les secondes qu’il me faudrait pour toucher le sol. Mais je ne cède pas. Et je vais rencontrer Duch avec ma caméra, des centaines d’heures. J’ai besoin de me tenir face à lui. Peut-être le cinéma n’est-il qu’un prétexte pour l’approcher. Je veux que ceux qui ont commis ce mal le nomment. Qu’ils parlent.

Je n’avais pas prévu de faire un film sur cet homme, mais je n’aime pas son absence dans S21 – La machine de mort khmère rouge, qui est presque entièrement à charge contre lui : tous l’accusent. C’est comme s’il manquait une pièce essentielle à l’enquête : la parole de Duch.

Je revois les images jamais montées de S21, dont le tournage a duré trois ans. Je voulais arpenter cette histoire, mais aussi trouver la bonne distance : ni sacralisation ni banalisation. Je rencontre d’abord les tortionnaires chez eux. Je leur parle. J’essaie de les convaincre. Puis je les filme sur les lieux mêmes de leurs actes. Souvent je paye quelqu’un pour les remplacer aux champs, car le tournage peut durer plusieurs jours. Je les héberge et je les nourris. Parfois ils sont seuls. Parfois avec d’autres « camarades interrogateurs ». Ils se parlent, se confrontent. S’évitent. Je veux leur faire approcher et sentir la vérité, percer les petits mensonges, faire pièce aux grands. Puis ils rencontrent le peintre Vann Nath, un des rares survivants du centre, qui est calme et juste.

Filmer leurs silences, leurs visages, leurs gestes : c’est ma méthode. Je ne fabrique pas l’événement. Je crée des situations pour que les anciens Khmers rouges pensent à leurs actes. Et pour que les survivants puissent dire ce qu’ils ont subi.

Je pose les mêmes questions aux bourreaux. Dix fois, vingt fois s’il le faut. Des détails apparaissent. Des contradictions. Des vérités nouvelles. Leur regard hésite ou fuit. Bientôt, ils diront ce qu’ils ont fait. L’un d’eux se souvient avoir torturé à une heure du matin ? Nous nous retrouvons à cette heure à S21. Lumière artificielle. Chuchotements. Une moto passe. Autour de nous, les crapauds-buffles ; des frôlements dans la nuit ; une famille de hiboux.

Dans sa première version, un tortionnaire du groupe « mordant », à qui je montre la photo d’une jeune femme, la reconnaît : « Elle a avoué. Mais je ne l’ai pas touchée. » Une heure plus tard, il murmure :

« J’ai pris une branche de goyavier. Je l’ai fouettée deux fois. Elle s’est pissé dessus. Elle a roulé par terre en pleurant. Alors elle a demandé un stylo. Comme elle écrivait trop mal, j’ai pris le stylo et c’est moi qui ai écrit sa confession. »

On l’accuse — elle s’accuse — de sabotage : elle aurait injecté de l’eau dans les perfusions des malades ; souillé le bloc opératoire. Est-ce vraiment crédible ? Je vois le regard bas de cet homme, sa voix éteinte. Je ne le crois que partiellement. Il a été très violent avec cette femme : après trois jours, ses vêtements sont déchirés ; son visage fatigué. Elle reste un mois à S21.

Le même explique qu’il torturait des nuits entières ; qu’il s’endormait parfois avec son prisonnier. Imagine-t-on les fers souillés au pied des chaises en bois ? Le sommier métallique où s’est convulsé l’homme qui dort ? Les pinces, les barres, les aiguilles, les étaux ? L’odeur du sang ? Toutes les vingt minutes, Duch, ou son adjoint Mâm Nay, téléphonait au tortionnaire pour lui demander s’il progressait ; il lui donnait des indications. Et la torture reprenait.

Le même tortionnaire explique qu’il a obtenu, en plusieurs semaines, près de trente « confessions » successives d’un prisonnier. Chaque confession, d’une vingtaine de pages, doit être disponible en trois exemplaires. La plus importante sera dactylographiée. Folie administrative. Duch lisait en détail, et remettait au tortionnaire le texte annoté et souligné, avec des demandes d’éclaircissements, de nouvelles questions.

Les séances reprenaient.

Dans mon bureau de Phnom Penh, les armoires de métal font un mur. Elles contiennent des lettres, des cahiers, des prises de sons, des archives, des statistiques éprouvantes, des cartes. À côté, un local climatisé contient les disques durs : les photos, les enregistrements de la radio, les films de la propagande khmère rouge, les témoignages devant le tribunal pénal. Tout le drame cambodgien est ici. Les Khmers rouges font tomber la capitale le 17 avril 1975. Quand ils sont chassés du pouvoir par les troupes vietnamiennes, en janvier 1979, on décompte 1,7 million de morts, soit presque un tiers des habitants du pays.

Comme autrefois, une grande pale brasse l’air étouffant. La ville vient jusqu’à moi, avec ses cris, ses klaxons, ses rires d’enfants, son activité. J’ouvre un épais dossier. J’observe les visages disparus. Certains me sont chers. Je connais leur histoire et j’ai lu leurs aveux. D’autres vont, viennent dans mes rêves, je ne sais toujours pas leurs noms. Que demandent les morts ? Qu’on pense à eux ? Qu’on les libère en jugeant les coupables ? Où veulent-ils qu’on comprenne ce qui a eu lieu ?

Dans mes mains, une photographie un peu rayée, floue. Duch entre dans une salle de banquet et semble sourire à la dizaine de personnes attablées, qui ne le regardent pas. Il porte, comme nous tous à l’époque, un pantalon noir. Mais il a choisi une chemise gris foncé, me précise-t-il. Quel mystère : comment ce jeune homme tranquille est-il devenu un des grands bourreaux du XXe siècle ? Il semble entré par effraction. L’air de rien. Je l’imagine en 1943 : il a un an. Ses parents partent aux champs. Sa mère, khmère. Son père, chinois. Il grandit dans la province de Kompong Thom, aux côtés de ses sœurs. Élève brillant, il est repéré, et poursuit sa scolarité à Siem Reap puis à la capitale, au prestigieux lycée Sisowath. L’année du baccalauréat, il obtient la deuxième meilleure moyenne du pays. Choisit l’enseignement des mathématiques, rencontre ainsi Son Sen, qui sera plus tard son chef et un membre du comité central. Il engage toute sa vie dans la révolution et dans l’idéologie.

Considéré comme le meneur d’une émeute dans la province natale de Pol Pot (il est alors directeur adjoint de collège), Duch est emprisonné trois ans. Libéré en 1970, il prend le maquis. Un an après, il est nommé à la tête des « services de sécurité » de la Zone Spéciale, dans la jungle. Il dirige jusqu’en 1975 le centre M13, où sont sans doute torturés puis exécutés des milliers de Cambodgiens. C’est là qu’il affine son organisation et développe sa méthode : « En 1973, au bureau M13, je recrute des enfants. Je les choisis selon leur classe : paysans de la classe moyenne ou pauvre. Je les mets au travail, je les amène ensuite à S21. Ces enfants sont forgés par le mouvement et par le travail. Je les contrains à garder et à interroger. Les plus jeunes s’occupent des lapins. Garder et interroger passe avant l’alphabétisation. Leur niveau culturel est faible, mais ils sont loyaux envers moi. J’ai confiance en eux. »

Duch circule d’abord à vélo, puis sur une moto Honda. Des paysans d’Amleang racontent : « Quand on entendait la chaîne de son vélo, on se cachait. »

Au premier plan, une femme semble allaiter un nourrisson. Je ne vois que son dos raide, sa nuque, ses cheveux courts. Duch est formel : c’est le banquet de mariage du camarade Nourn Huy, dit Huy Srê, responsable de S24 — une annexe de S21. Par la suite, le camarade sera exécuté, ainsi que sa femme, sur ordre de Duch. Je repose la photo. Même détaillée, une biographie reste une énigme.

Pendant le tournage de S21 – La machine de mort khmère rouge, à la fin des années 1990, nous sentions les Khmers rouges proches, aux aguets. Qui peut croire un seul instant qu’ils ne sont plus dans le pays ? Un jour que je filmais un rescapé du centre Kraing Ta Chan, plusieurs hommes sont arrivés avec des machettes et des haches. Très en colère. Que faire ? Résister. Je n’ai pas lâché ma caméra et j’ai crié :

« Je sais qui vous êtes et où vous avez travaillé. Je vous connais tous. Toi, tu étais tortionnaire dans ce centre. Ne nie pas. Toi, tu étais gardien. Toi, tu étais messager. Vous croyez que je viens comme ça, sans me préparer ? Vous croyez que je ne vous connais pas ? »

Ils hésitaient. Mon équipe et Vann Nath se tenaient à mes côtés. Ils ont posé leurs machettes et nous avons parlé. À la fin de cette rude journée, j’ai pu filmer le bourreau, seul.

Bophana puis S21 ont été diffusés au Cambodge. Le pays a pu, comme moi, arpenter la mémoire. Il m’a semblé que ces films mettaient fin à un épisode de ma vie.

Le procès de Duch a commencé : il me semblait lointain. Je pensais être en paix. J’avais prévenu les juges cambodgiens et internationaux du tribunal : les images feront l’histoire, elles diront au monde ce qu’ont fait les coupables, elles diront l’arrogance, la rigidité, les mensonges, la méthode, la ruse — pensez à Nuremberg ! Souvenez-vous du dirigeant nazi qui se lève et répond mécaniquement « Nein », avant de se rasseoir : une telle séquence vaut toutes les analyses. Il y a une pédagogie et une universalité de l’image. Les premières auditions de Duch ont commencé. J’en ai lu la transcription et elles m’ont tourmenté. J’ai compris que je ne pouvais pas me tenir à distance. Je ne cherchais pas à comprendre Duch, ni à le juger : je voulais lui laisser une chance d’expliquer, dans le détail, le processus de mort dont il fut l’organisateur.

Alors j’ai demandé aux juges l’autorisation de mener des entretiens avec lui. J’ai rencontré l’homme au parloir, et j’ai posé les deux principes de mon projet : il ne serait pas seul dans mon film — d’autres témoignages seraient utilisés, possiblement contradictoires ; et tous les sujets seraient abordés avec franchise. J’ai résumé : « Je serai direct et franc avec vous. Soyez direct et franc avec moi. » Il m’a répondu avec une sorte de tranquillité sentencieuse : « Monsieur Rithy, nous travaillons tous les deux pour la vérité. »

Premier jour de tournage. Duch quitte sa cellule en voiture blindée, escorté par une quinzaine de gardes. Il me retrouve dans une pièce du tribunal.

Moi : Comment voulez-vous que je vous appelle ? Kaing Guek Eav ?

Duch : Non. Appelez-moi Duch.

Moi : Duch ? Votre nom de S21 ? Vous ne voulez pas revenir à ce que vous étiez avant ?

Commentaires